2011年06月25日

しょっつる!?

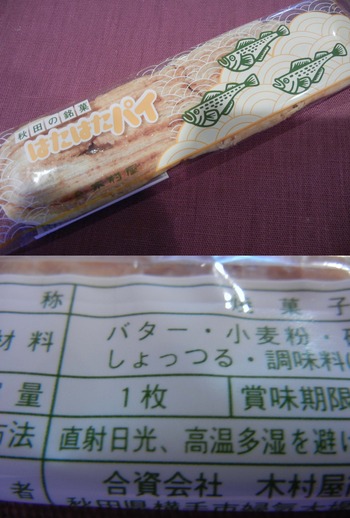

先日、知人に「はたはたパイ」をいただいた。

実家のある秋田に帰省していたのだという。

はたはたという魚はイタリアにあったかな?

ハタハタは秋田県の県魚だと教えていただいた。

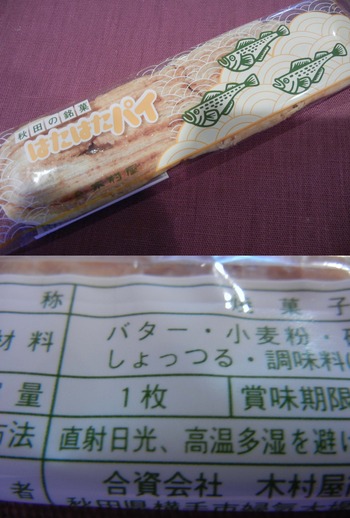

原材料の記載に「しょっつる」と書いてあるが、いったいこれは何だろう?

調べてみると、これは秋田県の郷土料理で、「塩汁」が訛って「しょっつる」となったようだ。

しかし「しょっつる」とはどんなものなのだろうか。

さらに調べてみると「魚醤」であることが分かった。

秋田県ではこれを調味料にして「しょっつる鍋」をつくるのがポピュラーな食べ方のようだ。

魚醤といえば、石川県の「いしる」も有名なのだそうだ。

国外では、東南アジアの「ナンプラー」(タイ)や「ニョクナム」(ベトナム)があるようだ。

実は古代ローマ時代にも主な調味料として使われていた”GARUM”(ガルム)という魚醤があったと文献で読んだことがある。ローマの滅亡とともに、この調味料も衰退していったが、現在でも南イタリアのごく限られた地域で、この古代ローマ時代のガルムの流れを汲む魚醤”Colatura di alici di Cetara”(コラトゥーラ・ディ・アリーチ・ディ・チェターラ)(以下、コラトゥーラ)がつくられている。

そこはサレルノ県チェターラ市というアマルフィに近い場所にある海に面した小さな町だ。

コラトゥーラの使い方はいろいろだ。

ヴォンゴレのパスタに少しかけたり、サラダにかけて風味を楽しんだり。

気軽に使える調味料なので、好きなものにかけて使えるのが嬉しい。

秋田県の「しょっるつ」から出発したPIPPO流「魚醤の小さな旅」は日本国内を経てアジアの「ナンプラー、ニョクナム」を越え、古代ローマ時代の「ガルム」にまで遡り、イタリアの「コラトゥーラ」に辿り着いた。

「魚醤」の使い方、食べ方は国によって様々だが、こうして類似の調味料が各国に存在することを知るよい機会となった。

「しょっつる」に感謝・・・いやいや、きっかけをつくってくれた知人に感謝である。

実家のある秋田に帰省していたのだという。

はたはたという魚はイタリアにあったかな?

ハタハタは秋田県の県魚だと教えていただいた。

原材料の記載に「しょっつる」と書いてあるが、いったいこれは何だろう?

調べてみると、これは秋田県の郷土料理で、「塩汁」が訛って「しょっつる」となったようだ。

しかし「しょっつる」とはどんなものなのだろうか。

さらに調べてみると「魚醤」であることが分かった。

秋田県ではこれを調味料にして「しょっつる鍋」をつくるのがポピュラーな食べ方のようだ。

魚醤といえば、石川県の「いしる」も有名なのだそうだ。

国外では、東南アジアの「ナンプラー」(タイ)や「ニョクナム」(ベトナム)があるようだ。

実は古代ローマ時代にも主な調味料として使われていた”GARUM”(ガルム)という魚醤があったと文献で読んだことがある。ローマの滅亡とともに、この調味料も衰退していったが、現在でも南イタリアのごく限られた地域で、この古代ローマ時代のガルムの流れを汲む魚醤”Colatura di alici di Cetara”(コラトゥーラ・ディ・アリーチ・ディ・チェターラ)(以下、コラトゥーラ)がつくられている。

そこはサレルノ県チェターラ市というアマルフィに近い場所にある海に面した小さな町だ。

コラトゥーラの使い方はいろいろだ。

ヴォンゴレのパスタに少しかけたり、サラダにかけて風味を楽しんだり。

気軽に使える調味料なので、好きなものにかけて使えるのが嬉しい。

秋田県の「しょっるつ」から出発したPIPPO流「魚醤の小さな旅」は日本国内を経てアジアの「ナンプラー、ニョクナム」を越え、古代ローマ時代の「ガルム」にまで遡り、イタリアの「コラトゥーラ」に辿り着いた。

「魚醤」の使い方、食べ方は国によって様々だが、こうして類似の調味料が各国に存在することを知るよい機会となった。

「しょっつる」に感謝・・・いやいや、きっかけをつくってくれた知人に感謝である。

Posted by pippo at 11:26│Comments(0)│その他

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。

コメントフォーム